也不知道从什么时候开始,不甜,成了很多中国人对甜品的最高评价。跟别人安利一道甜品,对方通常得先问一句:甜吗? 对海外的中国同胞而言,能在商超、咖啡馆找到一份不那么甜的饼干蛋糕,简直如获至宝!欧美甜品、零食品牌进入中国,得预先调低甜度才有销量。很多甜品、烘焙店,都在努力强调“低糖油”、“少糖”,甚至“0蔗糖蛋糕”。

对海外的中国同胞而言,能在商超、咖啡馆找到一份不那么甜的饼干蛋糕,简直如获至宝!欧美甜品、零食品牌进入中国,得预先调低甜度才有销量。很多甜品、烘焙店,都在努力强调“低糖油”、“少糖”,甚至“0蔗糖蛋糕”。

今天,就来与大家探讨一下,“甜品不甜”背后的种种意义。

为什么我们会更喜欢“甜品不太甜”?1.基因角度:中国人可能天生就对甜味更敏感!

新加坡科技研究院及临床科学研究所,定性调研了坡县华人与印度人的味觉敏感度与饮食习惯,得出:中国人的味觉阈值(Recognition thresholds),比印度人更低。 Taste sensitivities among Chinese and Indians味觉阈值越低,可以理解为对食物风味更敏感,更易识别出风味来。举个奶茶例子🧋,我们国人往往选3~5分糖,就能喝出甜味来;但印度朋友就觉得不够!至少得喝7~10分糖,才能清晰地感受到奶茶的甜。

Taste sensitivities among Chinese and Indians味觉阈值越低,可以理解为对食物风味更敏感,更易识别出风味来。举个奶茶例子🧋,我们国人往往选3~5分糖,就能喝出甜味来;但印度朋友就觉得不够!至少得喝7~10分糖,才能清晰地感受到奶茶的甜。

2.古时候:吃甜点,得在个大日子。

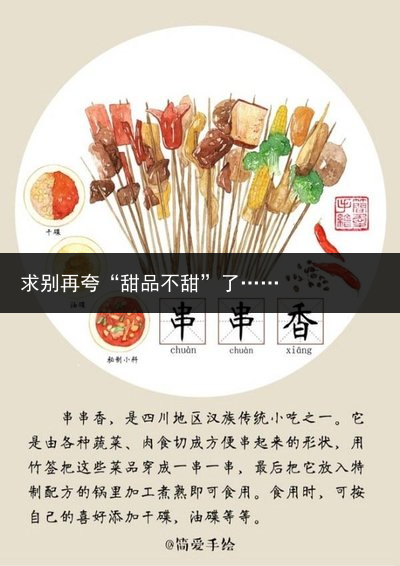

《诗经·大雅》中“周原膴膴,堇荼如饴”,早在西周时期,这片土地上的人就已经做出来饴糖了(由稻米、高粱等粮食经发酵制成的糖食)。而蔗糖、砂糖的制糖术在唐宋时期,经由丝绸之路传来国内,才得以大力发展。

宋代《糖霜谱》中记载的制糖法

据李治寰编著的《中国食糖史稿》记载,中国糖食制品,大体有四种来源:

① 作为统治集团的特殊享受;② 作为供养尊亲和抚育幼儿的营养品;③ 作为祭神祀祖的供品;④ 作为节日喜庆或招待客人的食品。可见,在古时,很长一段时间内,甜品并不是咱老百姓日常触手可及的,除非有大事或节日要庆祝,或其他特定场合,没法想吃就吃呢...... 若是有事值得摆席庆祝,八大菜系中,甜点也多在筵席结尾出场,以解渴,醒胃消滞为目的,比如在粤菜宴席上,甜菜多是以羹汤的形式出现。饮酒品肴后,压席菜若是做得甜腻厚重,宾客的胃袋只会更疲累,自然没有清甜落胃的甜羹来得合适咯!

若是有事值得摆席庆祝,八大菜系中,甜点也多在筵席结尾出场,以解渴,醒胃消滞为目的,比如在粤菜宴席上,甜菜多是以羹汤的形式出现。饮酒品肴后,压席菜若是做得甜腻厚重,宾客的胃袋只会更疲累,自然没有清甜落胃的甜羹来得合适咯!

3.近代,我们饮食习惯的变化:

3.1. 对健康的重视:不甜的甜品,负罪感相对更轻。

搜索“低糖”关键词的报刊新闻,会发现以2006年为分界线,“低糖”新闻的出现频次大幅增长。 为什么是2006年呢?当年,国际糖尿病联盟(IDF)统计全球糖尿病病人增长最快的国家里,中国排第二,位列印度之后,美国之前。中国科学院也发文宣告:糖尿病成为世界性严重公共卫生问题。

为什么是2006年呢?当年,国际糖尿病联盟(IDF)统计全球糖尿病病人增长最快的国家里,中国排第二,位列印度之后,美国之前。中国科学院也发文宣告:糖尿病成为世界性严重公共卫生问题。 这也是不少中国人第一次知道什么是糖尿病,以及糖的健康隐患。大家开始有意识地控制糖的摄取,随后也经历过一段盲目的木糖醇、代糖甜品风靡时期。

这也是不少中国人第一次知道什么是糖尿病,以及糖的健康隐患。大家开始有意识地控制糖的摄取,随后也经历过一段盲目的木糖醇、代糖甜品风靡时期。 随之,社会上出现越来越多合规,或不合规的低糖、无蔗糖甜品,不少专家呼吁盲目摄取甜味剂过多也导致热量及健康隐患,这股“无糖甜品”风浪消退了不少,国家也相应制定了对低糖食品的规范标准。再到全民健身,以健康为核心追求的2023年,起码笔者身边不下有十个人觉得:无关实际添加糖量到底有多少,至少甜度低的甜品,吃起来是没太大负罪感,由此也愿意多吃几口。低甜且清淡的口味,是更符合现代“健康审美”的。

随之,社会上出现越来越多合规,或不合规的低糖、无蔗糖甜品,不少专家呼吁盲目摄取甜味剂过多也导致热量及健康隐患,这股“无糖甜品”风浪消退了不少,国家也相应制定了对低糖食品的规范标准。再到全民健身,以健康为核心追求的2023年,起码笔者身边不下有十个人觉得:无关实际添加糖量到底有多少,至少甜度低的甜品,吃起来是没太大负罪感,由此也愿意多吃几口。低甜且清淡的口味,是更符合现代“健康审美”的。

3.2. 逐渐甜品化的咖啡茶饮,与甜度更低的甜点更搭哦~

欧美有咖啡配曲奇,日本人拿和菓子配抹茶,中国潮汕也讲究功夫茶与茶配,诸如潮汕朥饼(一种乌豆沙酥饼)、酥糖、糖柑饼等。偏甜的茶配点心,配上能在风味上与之中和的苦感饮品,是世界各地共有的饮食默契。 但现在,我们出门溜达一圈,会发现大家手上拿的最多的,街边随处可见的店铺主力军,是奶茶。

但现在,我们出门溜达一圈,会发现大家手上拿的最多的,街边随处可见的店铺主力军,是奶茶。 作为这颗星球的奶茶大国,大小奶茶品牌每季都内卷严重。从单纯的奶+茶,到如今,演变成上百种不断更新迭代的排列组合——海盐牛乳浮云顶,中间配茶冻、新鲜果肉,再来点珍珠、米麻薯增加口感变化,芋泥负责稠度,店家还给配了个勺子......要说这是“杯甜品”,我想也没什么问题(。

作为这颗星球的奶茶大国,大小奶茶品牌每季都内卷严重。从单纯的奶+茶,到如今,演变成上百种不断更新迭代的排列组合——海盐牛乳浮云顶,中间配茶冻、新鲜果肉,再来点珍珠、米麻薯增加口感变化,芋泥负责稠度,店家还给配了个勺子......要说这是“杯甜品”,我想也没什么问题(。 连锁咖啡品牌也是同样的现状,饮品单被“风味特调”占据半壁江山。甜度能掩盖掉咖啡自身的风味弊病,同时还提供了特殊风味与豆子相呼应,一杯时令新产品,就这么诞生了。

连锁咖啡品牌也是同样的现状,饮品单被“风味特调”占据半壁江山。甜度能掩盖掉咖啡自身的风味弊病,同时还提供了特殊风味与豆子相呼应,一杯时令新产品,就这么诞生了。

当我在星巴克点了杯太妃榛果拿铁,想配个下午茶点,来片轻盈不甜腻的经典瑞士卷,会比重乳酪蛋糕更合适吧!

由此可见,中国人吃不了“太甜”,是有诸多客观原因在的。不过今天,打开SNS搜索,我们发现“不甜”似乎已经成为了大家衡量甜品好吃与否的金字标准:

由此可见,中国人吃不了“太甜”,是有诸多客观原因在的。不过今天,打开SNS搜索,我们发现“不甜”似乎已经成为了大家衡量甜品好吃与否的金字标准: 也有商家直接以“不甜”作为卖点大力宣传,天猫已售20w+,卖得好好🥺。

也有商家直接以“不甜”作为卖点大力宣传,天猫已售20w+,卖得好好🥺。 但在我们看来,“甜品不甜便是好”的风靡,还是有挺多值得探讨的内容。甜品不甜,真的好吃吗?笔者采访了多位不同领域的甜品师,大家不约而同地强调了:设计甜品,不同食材的风味表现至关重要,而要实现这一点,甜味的存在是不可取代的。1.许多食材的风味,是需要由甜味带出的。巧克力🍫不正是这样吗!如果你第一次吃到100%无糖黑巧,大概都会被浓郁集中的酸或苦味震惊到。所以像Domori、Michel Cluizel等等Bean to Bar界的大品牌,会把品鉴级黑巧的浓度定在70%左右,

但在我们看来,“甜品不甜便是好”的风靡,还是有挺多值得探讨的内容。甜品不甜,真的好吃吗?笔者采访了多位不同领域的甜品师,大家不约而同地强调了:设计甜品,不同食材的风味表现至关重要,而要实现这一点,甜味的存在是不可取代的。1.许多食材的风味,是需要由甜味带出的。巧克力🍫不正是这样吗!如果你第一次吃到100%无糖黑巧,大概都会被浓郁集中的酸或苦味震惊到。所以像Domori、Michel Cluizel等等Bean to Bar界的大品牌,会把品鉴级黑巧的浓度定在70%左右, 糖的加入,能让原本强烈的可可风味变得更柔和适口,同时甜味也能更衬出一些可可豆的芬芳特性。比如我们心头好的加拿大尖子生Qantu,招牌Morrópon70%,这块没有100%的选项,适当的甜能恰好带出可可豆的出挑果味,吃着完全就是清亮酸甜的🍒浆果篮!

糖的加入,能让原本强烈的可可风味变得更柔和适口,同时甜味也能更衬出一些可可豆的芬芳特性。比如我们心头好的加拿大尖子生Qantu,招牌Morrópon70%,这块没有100%的选项,适当的甜能恰好带出可可豆的出挑果味,吃着完全就是清亮酸甜的🍒浆果篮! 像柠檬这种酸味突出的水果,甜的辅助更不可少。火了好几个夏天的柠檬茶,我们能喝出高扬的柠檬清香,风味并非纯酸,而是更清爽的酸甜感与茶香。糖中和了浓茶底的单宁涩感,平衡了柠檬尖锐的高酸(与久放容易发苦的不悦饮用体验),所以很多柠檬茶店家都会注明:不建议无糖。

像柠檬这种酸味突出的水果,甜的辅助更不可少。火了好几个夏天的柠檬茶,我们能喝出高扬的柠檬清香,风味并非纯酸,而是更清爽的酸甜感与茶香。糖中和了浓茶底的单宁涩感,平衡了柠檬尖锐的高酸(与久放容易发苦的不悦饮用体验),所以很多柠檬茶店家都会注明:不建议无糖。 2.不同的糖,能提供更多甜以外的风味。最典型的,糖焦化,发生美拉德反应,形成焦糖,产生了迷人的焦香韵,风味层次也更加深厚浓郁。谁能抵得住焦糖布雷最灵魂的焦糖脆壳呢??不同蜂蜜,也有不一样的特殊香气与风味。上海专做盘式甜点套餐的endo,今年的春夏菜单用到了云南树酸蜜,来给沙姜芝士蛋糕增味。这是一种由野生酸蜂(一种无刺蜂)酿的蜜,自带天然的酸度与热带水果的香气!最新的秋冬菜单,则用到了岭南冬季特有的鸭脚木蜜,有清雅的药香韵,蜜意沁心温润。拿去与藕粉调和,搭配清甜的梨肉、红枣布丁,温温柔柔的,仿佛湖中一轮秋月影。3.不仅作调味,糖会直接影响甜点的组织与口感。最典型,也是大家都听说过的例子,就是马卡龙了。这种优雅可爱的法式杏仁小圆饼,早年Laduree将其带入国人视野,高甜度与高昂的价格,令大众对此敬而远之。我们能做个不甜的马卡龙吗?不能。糖远非是提供甜度这么简单,糖,可以说是构筑成马卡龙的一等大功臣!制作马卡龙的杏仁圆饼,需要用到两种形态的糖——砂糖能维持杏仁蛋白饼的稳定性;同时防止蛋白质结合过紧,使其拥有酥脆的口感;以及负责保水功能,避免蛋白酥皮干裂,确保外观光滑漂亮。糖粉负责吸收水分;以及形成马卡龙标志性“裙边(the feet)”。from Youtube@Pies and Tacos- Sugar Role in Macarons有人要说:近年流行的韩式马卡龙,就主打最低甜呀?吃着确实没那么甜!杏仁圆饼很难做到低甜减糖,但马卡龙的甘纳许夹心可就灵活多了!仔细观察👀:大部分韩式马卡龙(뚱카롱,Ttungcaron胖卡龙),杏仁圆饼的尺寸相对缩小了一圈,而甘纳许夹心占比,至少是法式的3倍厚度。调制成低甜度,甚至是咸甜口的甘纳许,加上果酱、饼干等元素丰富口感,如此便能中和杏仁饼的部分甜味~拿铁与奶茶也是,牛奶中的乳糖为茶饮提供了一定厚度,延缓液体在口中停留的时间,从而我们也能品出更绵长醇厚的风味层次来。不甜,应该成为甜品的最高评价吗?当中国人夸出:“这个甜品不甜哎,好吃!”的时候,到底是在夸什么?是在夸这份甜品完全不甜,没有一丁点可感知到的甜度吗?必然不是。“不甜”其实多指:不过分甜腻,甜得刚好,甜得有分寸,不超出。假如我拿出一块几乎没有丁点甜味的奶油蛋糕,很难会有人觉得好吃。若是堆叠上足够甜的水果,水果的甜丰富了整体风味,这么做能俘获一部分人喜爱。但此时,这块蛋糕的存在意义就显得有点多余了。是为水果提供口感的支架吗?为什么不能同时满足:蛋糕胚柔中带弹有蛋香,奶油微甜丰盈有风味,水果也甜美新鲜?今年起在国内逐步流行起来的芭菲,也是一个很好的例子。如此一个元素繁多的甜品形式,想让食客从头到尾都吃不腻,并非是单靠降低整体甜度就能做到的。成都·LAmore Sette:番茄芭菲,饼干中添加了郫县豆瓣酱丰富风味,相当有趣。芭菲:法语Parfait音译,原义为“完美”。一些海外知名芭菲店,会做十几层元素,可以把不同层次拆解开,当成3-4个set吃。笔者很喜欢的上海甜品店Moelleux,他家夏季供应的芭菲,一共16层:先以烟熏零陵香豆、焦糖菠萝和黄油酥的香气抓住味蕾;再而切到清爽的水果冰沙与雪芭;随后引出浓郁的坚果香,与黑糖乌龙gelato的乳脂感;最后由酸甜的果冻清口收尾。整座芭菲是通过食材酸与甜的反复切换,来达到味觉上的平衡感;节奏起承转合,无论是主导清爽还是浓郁的部分,口感变化、风味张力都很足,你并不会觉得有某部分过分甜,或不甜没味;因为每个元素,都是必要的1/16。说到这里,我们的观点其实也很明显:不甜,绝对不是甜品的最高境界。一枚普普通通的鸡蛋,经过厨师巧手,加以糖、奶油等原料的点化,变成甜美嫩滑的焦糖布丁、轻盈的蛋白霜、稍纵即逝的舒芙蕾……这其中,蕴含着许多人苦心钻研的料理技巧,精心搭配的味觉呈现,以及食物本身复杂又奇妙的化学反应。甜品可以甜,当然也可以不甜,甚至可以是酸的、麻的、苦中回甘的......更多元复合的风味。如果拿着“不甜才好吃”的标尺,把它们一概拒之门外,那不止甜品界,整个料理领域,都难免会失去很多有趣而迷人的可能性。Obscura by 唐香·苦瓜:以清苦为主基调的pre-dessret,菊花糖水渍白玉苦瓜,薄荷油、青苹果雪芭增加清凉感,回味有明显的甘甜,舒服又爽口。○ 参考资料 ○ 季羡林著. 糖史[M]. 北京:中国海关出版社, 2006.09.李治寰编著. 中国食糖史稿[M]. 北京:农业出版社, 1990.05.糖尿病成为世界性严重公共卫生问题[N]. 中国科学院, 2006.11.13.The Development of Sweet Taste: From Biology to Hedonics. doi: 10.1007/s11154-016-9360-5.等等文 - 夏桁 / 编辑 - 穗穗 图 - ww 企鹅吃喝指南 卵卵妈/ 后期 - 大桴感谢蓉仔、Leafy、Friso、Charlie与杯杯对本文的帮助!

2.不同的糖,能提供更多甜以外的风味。最典型的,糖焦化,发生美拉德反应,形成焦糖,产生了迷人的焦香韵,风味层次也更加深厚浓郁。谁能抵得住焦糖布雷最灵魂的焦糖脆壳呢??不同蜂蜜,也有不一样的特殊香气与风味。上海专做盘式甜点套餐的endo,今年的春夏菜单用到了云南树酸蜜,来给沙姜芝士蛋糕增味。这是一种由野生酸蜂(一种无刺蜂)酿的蜜,自带天然的酸度与热带水果的香气!最新的秋冬菜单,则用到了岭南冬季特有的鸭脚木蜜,有清雅的药香韵,蜜意沁心温润。拿去与藕粉调和,搭配清甜的梨肉、红枣布丁,温温柔柔的,仿佛湖中一轮秋月影。3.不仅作调味,糖会直接影响甜点的组织与口感。最典型,也是大家都听说过的例子,就是马卡龙了。这种优雅可爱的法式杏仁小圆饼,早年Laduree将其带入国人视野,高甜度与高昂的价格,令大众对此敬而远之。我们能做个不甜的马卡龙吗?不能。糖远非是提供甜度这么简单,糖,可以说是构筑成马卡龙的一等大功臣!制作马卡龙的杏仁圆饼,需要用到两种形态的糖——砂糖能维持杏仁蛋白饼的稳定性;同时防止蛋白质结合过紧,使其拥有酥脆的口感;以及负责保水功能,避免蛋白酥皮干裂,确保外观光滑漂亮。糖粉负责吸收水分;以及形成马卡龙标志性“裙边(the feet)”。from Youtube@Pies and Tacos- Sugar Role in Macarons有人要说:近年流行的韩式马卡龙,就主打最低甜呀?吃着确实没那么甜!杏仁圆饼很难做到低甜减糖,但马卡龙的甘纳许夹心可就灵活多了!仔细观察👀:大部分韩式马卡龙(뚱카롱,Ttungcaron胖卡龙),杏仁圆饼的尺寸相对缩小了一圈,而甘纳许夹心占比,至少是法式的3倍厚度。调制成低甜度,甚至是咸甜口的甘纳许,加上果酱、饼干等元素丰富口感,如此便能中和杏仁饼的部分甜味~拿铁与奶茶也是,牛奶中的乳糖为茶饮提供了一定厚度,延缓液体在口中停留的时间,从而我们也能品出更绵长醇厚的风味层次来。不甜,应该成为甜品的最高评价吗?当中国人夸出:“这个甜品不甜哎,好吃!”的时候,到底是在夸什么?是在夸这份甜品完全不甜,没有一丁点可感知到的甜度吗?必然不是。“不甜”其实多指:不过分甜腻,甜得刚好,甜得有分寸,不超出。假如我拿出一块几乎没有丁点甜味的奶油蛋糕,很难会有人觉得好吃。若是堆叠上足够甜的水果,水果的甜丰富了整体风味,这么做能俘获一部分人喜爱。但此时,这块蛋糕的存在意义就显得有点多余了。是为水果提供口感的支架吗?为什么不能同时满足:蛋糕胚柔中带弹有蛋香,奶油微甜丰盈有风味,水果也甜美新鲜?今年起在国内逐步流行起来的芭菲,也是一个很好的例子。如此一个元素繁多的甜品形式,想让食客从头到尾都吃不腻,并非是单靠降低整体甜度就能做到的。成都·LAmore Sette:番茄芭菲,饼干中添加了郫县豆瓣酱丰富风味,相当有趣。芭菲:法语Parfait音译,原义为“完美”。一些海外知名芭菲店,会做十几层元素,可以把不同层次拆解开,当成3-4个set吃。笔者很喜欢的上海甜品店Moelleux,他家夏季供应的芭菲,一共16层:先以烟熏零陵香豆、焦糖菠萝和黄油酥的香气抓住味蕾;再而切到清爽的水果冰沙与雪芭;随后引出浓郁的坚果香,与黑糖乌龙gelato的乳脂感;最后由酸甜的果冻清口收尾。整座芭菲是通过食材酸与甜的反复切换,来达到味觉上的平衡感;节奏起承转合,无论是主导清爽还是浓郁的部分,口感变化、风味张力都很足,你并不会觉得有某部分过分甜,或不甜没味;因为每个元素,都是必要的1/16。说到这里,我们的观点其实也很明显:不甜,绝对不是甜品的最高境界。一枚普普通通的鸡蛋,经过厨师巧手,加以糖、奶油等原料的点化,变成甜美嫩滑的焦糖布丁、轻盈的蛋白霜、稍纵即逝的舒芙蕾……这其中,蕴含着许多人苦心钻研的料理技巧,精心搭配的味觉呈现,以及食物本身复杂又奇妙的化学反应。甜品可以甜,当然也可以不甜,甚至可以是酸的、麻的、苦中回甘的......更多元复合的风味。如果拿着“不甜才好吃”的标尺,把它们一概拒之门外,那不止甜品界,整个料理领域,都难免会失去很多有趣而迷人的可能性。Obscura by 唐香·苦瓜:以清苦为主基调的pre-dessret,菊花糖水渍白玉苦瓜,薄荷油、青苹果雪芭增加清凉感,回味有明显的甘甜,舒服又爽口。○ 参考资料 ○ 季羡林著. 糖史[M]. 北京:中国海关出版社, 2006.09.李治寰编著. 中国食糖史稿[M]. 北京:农业出版社, 1990.05.糖尿病成为世界性严重公共卫生问题[N]. 中国科学院, 2006.11.13.The Development of Sweet Taste: From Biology to Hedonics. doi: 10.1007/s11154-016-9360-5.等等文 - 夏桁 / 编辑 - 穗穗 图 - ww 企鹅吃喝指南 卵卵妈/ 后期 - 大桴感谢蓉仔、Leafy、Friso、Charlie与杯杯对本文的帮助!